平成29年度看護職採用 第2回試験合格者を発表いたします。

第3回試験も、随時募集しております。詳しくは採用情報ページをご覧ください。

All posts by c15eehzg

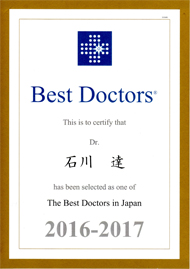

消化器内科部長の石川達医師がベストドクターズ®に選出

当院の消化器内科部長 石川達医師が米国ベストドクターズ社(Best Doctors Inc.本社:ボストン)のBest Doctors in Japan™ 2016-2017に選出されました。

ベストドクターズ社とは

ベストドクターズ社は、米国ハーバード大学医学部所属の医師により1989年に創業した会社です。現在、世界70カ国で3,000万人以上の人に病状に応じた適切な治療やセカンドオピニオン取得のための名医紹介などを行っている会社です。

ベストドクターズ(医師選出調査)について

ベストドクターズ社の医師選出方法は、医師に対して「もし、自分や大切な人が病気にかかった場合、自分以外の誰に治療を委ねるか」という観点から、他の医師についての評価を伺うことで進められ、最終的に調査結果から一定以上の評価を得た医師を「Best Doctors®」に認定するというものです。

日本では約6,500名が認定されています。(2016年7月現在)

※Best Doctors、ベストドクターズ、Best Doctors in Japanおよびstar-in-crossロゴは米国および他国におけるベストドクターズ社の商標です。

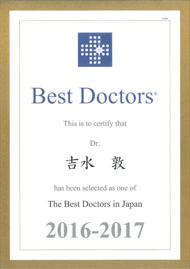

泌尿器科部長の吉水敦医師がベストドクターズ®に選出

当院の泌尿器科部長 吉水敦医師が米国ベストドクターズ社(Best Doctors Inc.本社:ボストン)のBest Doctors in Japan™ 2016-2017に選出されました。

ベストドクターズ社とは

ベストドクターズ社は、米国ハーバード大学医学部所属の医師により1989年に創業した会社です。現在、世界70カ国で3,000万人以上の人に病状に応じた適切な治療やセカンドオピニオン取得のための名医紹介などを行っている会社です。

ベストドクターズ(医師選出調査)について

ベストドクターズ社の医師選出方法は、医師に対して「もし、自分や大切な人が病気にかかった場合、自分以外の誰に治療を委ねるか」という観点から、他の医師についての評価を伺うことで進められ、最終的に調査結果から一定以上の評価を得た医師を「Best Doctors®」に認定するというものです。

日本では約6,500名が認定されています。(2016年7月現在)

※Best Doctors、ベストドクターズ、Best Doctors in Japanおよびstar-in-crossロゴは米国および他国におけるベストドクターズ社の商標です。

検診センター休診のお知らせ

学会等による医師不在のため、下記のとおり、検診センターを休診といたします。

人間ドック、各種検診、ご予約、検便等の提出はできませんので、あらかじめご了承ください。

平成28年9月20日(火)、 9月21日(水)、 9月23日(金)

PT・OT(正職員)、管理栄養士(準職員)を募集しています

詳しくは採用情報ページをご覧ください。

胚培養士と調理師を募集しています

詳しくは採用情報ページをご覧ください。

水枯れの大河 信濃川・千曲川に鮭の道を拓く

報告:第244回(16-06)済生会新潟第二病院眼科勉強会 加藤功

演題:「水枯れの大河 信濃川・千曲川に鮭の道を拓く」~信濃川・千曲川がつなぐ ”いのち” のリレー

講師:加藤功(NPO法人新潟水辺の会)

日時:平成28年06月08日(水)16:30 ~ 18:00

場所:済生会新潟第二病院 眼科外来

http://andonoburo.net/on/4767

講演要約

「かつて人は、川から水を引いて田を潤し、米を作ってきた。山では四季折々獲れる山の幸と、川では魚や蟹などを獲り、日々その日の食料としてきた。まさに、山河が人々の生活の源であった。明治以降近代技術の発展によって、川の水の利用範囲は広がり、飲み水、工業用水、水力発電と広がっていった。」

「そして私たちは、山や川や水などを省みることのない生活となり、普段人はその恵みを享受した生活を送っている。今私たちは、川の災害を考えるだけでなく、川からの恵み、川の歴史、川文化を後世に伝えてゆく事が求められている。」

信濃川と鮭

信濃川は、甲斐(山梨)、武蔵(埼玉)、信州(長野) 3県境に位置する甲武信岳(2,475m)に源流を発する流路延長367km、年間流量160億m3/s、流域面積11,900km2を有する我が国を代表する河川である。

上流部長野県内では「千曲川」と呼び、新潟県では「信濃川」と呼ばれ、平安時代以降わが国屈指の鮭の生産地として知られ、河口から300km上流の長野県松本や上田まで、秋になると数万尾の鮭が遡上する自然豊かな河川であった。平安初期に書かれた「延喜式」には、信濃国より大和朝廷への鮭の献上記録が多く残されている。

昭和10年代に始まった国策の電源開発により信濃川や千曲川での大規模なダム建設が始まると、ダムの落差による減水区間と無水区間が発生し、信濃川中流域より上流に鮭の姿が消えた。これは生態系や河川環境の保護より、経済やインフラを優先した結果であった。

水害と川の恵み、そして食文化

「鮭」は、全国的に「鰤(ぶり)」と並ぶ“年取り魚・食文化”であり、西の「鰤文化圏」に対して、越後以北を「鮭文化圏」と称し、かつてどこの河川でも鮭が遡上していた。流域に住む人々は、遡上する鮭や鱒などの魚を食べ、川と密接な関わりを持っていた。

しかし川は、水害というものを同時に抱えている。経済の発展とともに人々は川に背を向けるようになり、「良い子は川で遊ばない」の看板や川の災害については人が語るが、自然と人間の付き合い方や折り合いについて考えることが無くなっている。

鮭の稚魚放流

大河・信濃川・千曲川水系で、産卵・孵化した鮭の稚魚が安全に日本海まで降り、3~4年後に太平洋で育った成魚が再び河口新潟から長野へ遡上できるかつての河川環境を夢見て、新潟水辺の会は10年前より活動を始めた。

なぜ鮭が遡上出来ないかなどの問題点を調査すると共に、千曲川へ鮭を戻すため、地球環境基金、三井物産環境基金の助成支援を受けて、9年間で190万尾の稚魚を、千曲川・信濃川に放流してきた。

65年振りの鮭のヤナ落ち

鮭稚魚放流を始めて3年目の平成22年10月20日、実に65年振りに信濃川の河口より254km上流の上田市の千曲川にある中山ヤナに、体長60 cm、体重1.6 kgのメス鮭が落ちた。(ヤナ場に魚がかかることを上田では「ヤナ落ち」と言う)2年後の平成24年11月13日、同じヤナ場に体長56 cm、体重1.7kgのオス鮭が落ちた。

その後、2016年11月25日から12月3日にかけ立て続けに5尾の鮭がヤナに落ち、連日新聞・テレビで取り上げられた。5尾ヤナ落ちしたことはその数倍の鮭が千曲川へ遡ってきたことを意味している。

レッドマウス病の発生、鮭の稚魚偶然の発見

2015年2月上旬、石川県で国が魚類の特定疾患に指定しているレッドマウス病が国内で初めて発見された。この病気は、①人には感染しない、②死亡率は、急性型で30~70%、③発生水温は13℃以上で、ほとんど全ての鮭科魚類(ニジマス、イワナを含む)に感染する特徴がある。

長野県は海なし県である為漁業は、河川と養魚場の魚をメインとしている。その為長野県より稚魚放流の自粛要請があり、2016年春の稚魚放流を中止した。そんな中の2016年2月、千曲川の中流部において鮭の稚魚1尾が偶然発見された。私たちのこれまでに稚魚放流した鮭が大きくなり、故郷の千曲川に戻ってきたことを意味している。

発眼卵の河床埋設放流

当会は鮭を遡上させるだけの団体ではなく、鮭を河川環境回復の指標とし、信濃川・千曲川での生物循環経路を将来にわたり、持続可能な環境での復元を願っている。これまで信濃川の支川・能代川に遡上した鮭を採卵、人工ふ化させ大きくなった稚魚を千曲川へ放流することで千曲川への鮭の回帰を目指してきた。今後は人工ふ化放流に頼るだけでなく、鮭の発眼卵の河床埋設による自然孵化の定着を図る。それが我が郷土の誇りである信濃川を、生物の豊かに生存する普通の河川に戻すことの一環であると考えている。

「人間が生きてゆくための環境は、決して機能や経済効率だけで成り立つものではなく、『記憶』される環境の創造こそが大切なのではないか。今後私たちは、先人の行ってきた「自然と共生してきた人の暮らしや文化を再構築」することが求められている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

@特定非営利活動法人 新潟水辺の会ホームページ

http://niigata-mizubenokai.org/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

後記

信濃川のこと、千曲川のこと、鮭の遡上のこと、、、知らないことばかりでした。冒頭の言葉は、重みがありました。「かつて、人は川で魚や蟹などを採り、川から引いた水で田を耕して米を作り日々の糧としてきた。川は人々の生活を支え、そこに生まれた知恵や文化は長く受け継がれてきた。まさに、山河が人々の生活の源であった。」「明治以降近代技術の発展によって、川の水の利用範囲は広がり、飲料水・農業用水だけでなく、工業用水・発電用水として利用されるようになり、私たちはその恵みを一方的に享受するのみで、川や水を省みることのない生活に慣れ、川の自然環境や川文化が破壊されるのを傍観し続けてきた。」

子供が小さいころ、「川のそばで遊ぶと危ないよ」とよく注意したものでした。川の水は、水力発電や水田に利用できる恵みの水とも思っていました。水害から街を守るため堤防が造成され街中ではコンクリートに囲まれた川になっている風景に違和感はありませんでした。でもそうしたことが川を中心とした生態系に大きく影響していたことに初めて気が付かされました。

金言が満載の講演でした。「採れるだけではなく、必要なものだけ採る」「足るを知る」「「鮭が海の栄養を山に運ぶ」「鮭文化」、、、、水力発電は安全な電力を提供してくれると単純に信じていたのですが、川の自然や鮭の遡上に大きな影響のあること、、、、そうだったと納得でした。

そして稚魚の放流を行っている団体のあること、様々な取り組みの成果で少しずつ鮭の遡上が増えてきていること、ダムの放水の工夫により鮭の遡上に効果を上げることが出来ること等々、講演の中では多くの写真や資料を基にお話し頂きました。何よりもこんな活動を地道に行っているグループがあることを知ることが出来、感謝する次第です。

講演の最後は、以下の様なお言葉でした。「当会は鮭を遡上される団体ではなく、鮭を河川環境回復の指標とし、信濃川・千曲川での生物循環経路を将来にわたり、持続可能な環境での復元を願っている。」

自然への深い想いと追求、「新潟水辺の会」の活動に感動しました。 新潟水辺の会の、そして加藤功さんの益々の発展を祈念致します。

========================================================

加藤さんから、以下のYou Tubeを紹介して頂きました。

我家の盲導犬物語

https://www.youtube.com/watch?v=Xk0R9XvLytg

東日本大震災 藤沼ダム決壊

https://www.youtube.com/watch?v=Li_–_uHW60

私と関屋分水路

https://www.youtube.com/watch?v=aqNWiRUXpVY

========================================================

新潟盲学校弁論大会 イン 済生会

案内:第245回(16-07)済生会新潟第二病院眼科勉強会 新潟盲学校弁論大会

済生会新潟第二病院眼科で、平成8年6月から毎月行なっている勉強会。どなたでも大歓迎です(参加無料、事前登録なし、保険証不要)。ただし、お茶等のサービスもありません。悪しからず。

「新潟盲学校弁論大会 イン 済生会」

1)中学部 2年 「熊本地震で思ったこと」

2)高等部 普通科 2年 「一番大切なもの」

日時:平成28年07月06(水)16:30 ~ 17:30 @第1水曜日です

場所:済生会新潟第二病院 眼科外来

http://andonoburo.net/on/4754

発表の紹介

1)「熊本地震で思ったこと」新潟県立新潟盲学校 中学部 2年

4月14日の夜に発生した熊本地震。熊本にいる親戚が心配で電話をしたら、「すごく怖かった」と言っていました。でも、おばさんが無事で良かったです。熊本の人たちを励ましてあげたいです。また、被災地で大変な人たちに負けずに、私も頑張ります。

私が小さいときに新潟で大きな地震が2回ありました。日頃から地震に備えたり、近所の人たちとの絆を大切にしようと思いました。

2)「一番大切なもの」新潟県立新潟盲学校 高等部 普通科 2年

皆さんは人として何が一番大切だと思いますか?私は人間関係だと思います。私は良好な人間関係を築くのが難しく、辛い経験をしたことがありました。しかしある人との出会いが、私に変化をもたらしてくれました。

今回はその時のこと、そして良好な人間関係を築くために努力していきたいことについて、お話ししたいと思います。

Web配信

「新潟大学工学部渡辺研究室」と「新潟市障がい者ITサポートセンター」のご協力により実況ネット配信致します。以下のURLにアクセスして下さい。

http://www.ustream.tv/channel/niigata-saiseikai

当日の視聴のみ可能です。当方では録画はしておりません。録画することは禁じておりませんが、個人的な使用のみにお願いします。

平成29年度看護師 第2次募集を開始しました

平成29年度 看護師採用の第2次募集を開始いたしました。

詳しくは「採用情報」をご覧ください。

泌尿器科ページを更新しました

特色・取組みページを更新いたしました。

ぜひご覧ください。