All posts by c15eehzg

新型コロナウイルスに関連した受診について

まずはこちらにご相談ください。

肝臓病教室・クローン病セミナー 中止・延期のお知らせ

・2020年3月21日(土)予定「第27回 肝臓病教室」【延期】

・2020年3月20日(金)予定「第11回 クローン病セミナー」【中止】

予定しておりました上記教室・セミナーは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止または延期とさせて頂くことといたしました。

ご参加を予定されていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

なお、次回開催の詳細が決まりましたら、改めて院内掲示、ホームページ等でご案内させて頂きます。

小児用予防接種をご希望の方へ

厚生労働省より通達があり、ヒブワクチンが出荷停止になりました。

それに伴い、当院でもヒブワクチンの接種ができなくなります。

ご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後の情報がわかり次第、その都度お知らせ致します。

令和元年度インフルエンザ予防接種のご案内

【医療従事者向】緩和ケア講演会開催のお知らせ

事前申し込みが必要です。皆様のご参加をお待ちしております。

| 開催日時 | 2019年9月8日(日)10:00~11:30 |

|---|---|

| 開催場所 | 当院10階会議室 |

| 対象者 | 院内職員・および地域連携施設に勤務する医療者 |

| 問い合わせ先 | 緩和ケア委員会事務局 平澤和美・此村奈都美 TEL:025-233-6161(代表)内線5220 FAX:025-365-2436 E-mail:h-07.kaz@ngt.saiseikai.or.jp |

| 内容 |

『病院職員のためのメンタルヘルスケア・リテラシー』 あのベストセラー「医学現場の行動経済学:すれ違う医者と患者」の著者である平井啓先生から再びご講演をいただくことになりました! <お申し込み方法> <お車で起こしの方へ> |

2020年度 初期臨床研修医募集要項を更新しました

詳しくは、採用情報の臨床研修ページをご覧ください。

里帰り出産を希望される方へ

里帰り出産を希望される方は、こちらをご確認下さい。

2019年4月1日より病院名が変わりました

ご挨拶

これまで皆様に親しんでいただいていた「済生会新潟第二病院」の名称を2019年4月1日に「済生会新潟病院」へ変更いたしました。

1991年、当院は新潟市田町の「済生会新潟病院」に一部機能を残して現在の地に「済生会新潟第二病院」として開院しました。この4半世紀の間に当院の医療提供体制は変化し、病院名と診療事情が解離する状況になっています。そこでこの度、新潟市内における済生会病院の創立名称「済生会新潟病院」を引き継ぎ、新たにスタートすることに致しました。

これからも新潟市西地区の基幹病院として、地域医療・救急医療に貢献し、皆様のお役に立つよう努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

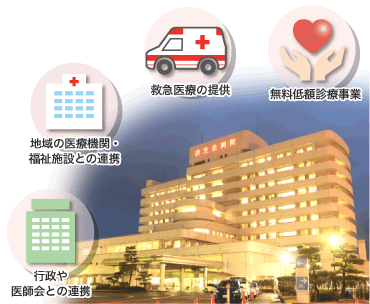

あたたかく心ある地域医療を

当院は1927年(昭和2年)に創設され、長年にわたり新潟市の医療の一端を担ってきました。急性期病院として各診療科で質の高い専門的医療を行い、他の医療機関との連携を重視した医療を実践することで、新潟市およびその近隣地域の医療の中核的な役割を果たしています。一方、人間ドック、健康診査、各種検診、母子保健、訪問看護など、保健や福祉にも積極的に取り組んでいます。

医療スタッフの教育研修や実習についても、院内外を問わず推進することを基本方針にかかげてきました。また、認定看護師の育成にも力を注ぎ、すでに成果をあげています。

これらの取り組みや活動の結果、新潟県で初めて開放型病院の認可を受けたほか、地域医療支援病院の承認、臨床研修病院の指定も受けました。さらにこれからの医療を見つめ、いち早くDPCによる包括評価制度をスタートしました。

現代の日本社会は、とくに円滑な人間関係が求められる時代となっています。そのような状況のなかで私たちは、医の倫理を守り、病める人に対して体と心の両面から支えることに努めています。親切であたたかい保健、医療、福祉活動を行うことによって、地域に信頼される病院をめざす私たちの姿勢には、これからも変わりはありません。

済生会の歩み

済生会は1911年(明治44年)、明治天皇の済生勅語によって創立されて以来、幾多の曲折を経ながらも、「済生」の心を受け継ぎ、保健・医療・福祉の充実と発展をめざし、数多くの事業を行っています。現在は社会福祉法人済生会として、秋篠宮殿下を総裁にいただき、東京に本部を置き、全国40都道府県で病院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設など389施設(2018年4月現在)で事業を展開しています。

また、済生会は2011年に創立100周年を迎えました。少子高齢化の進展や著しく変化する政治・経済・社会情勢の中、済生会は創立の精神を忘れず、100年の歴史と伝統で培った保健・医療・福祉のノウハウをもってすべての「いのち」を守り、日本最大の社会福祉法人として地域の発展に寄与していきます。